何帆

30年报告

最大的感受是桐昆的决策非常稳健。别人是“唯快不破”,桐昆是“以静制动”。陈士良的风格很像狙击手。狙击手最难的不是扣扳机,而是控制住扣扳机的冲动。桐昆今年建厂四十年,这四十年有很多变革,但他们的变革是为了对冲外部的波动,也就是用改变来保持不变。

桐昆发展的几个关键节点:

(1)1988-1989年,一度资不抵债,陈士良临危受命,从丙纶转为涤纶。换了一条更广的赛道,这才有了广阔的发展空间。

(2)1997-1998年,东亚金融危机,很多小厂倒闭,桐昆趁机扩张,进入了一个新阶段。

(3)2008年,全球金融危机,桐昆再次逆市扩张,上了全球最大的单体产能直纺项目。陈总说,他不怕金融危机,金融危机每隔五年来一次最好,机会就来了。

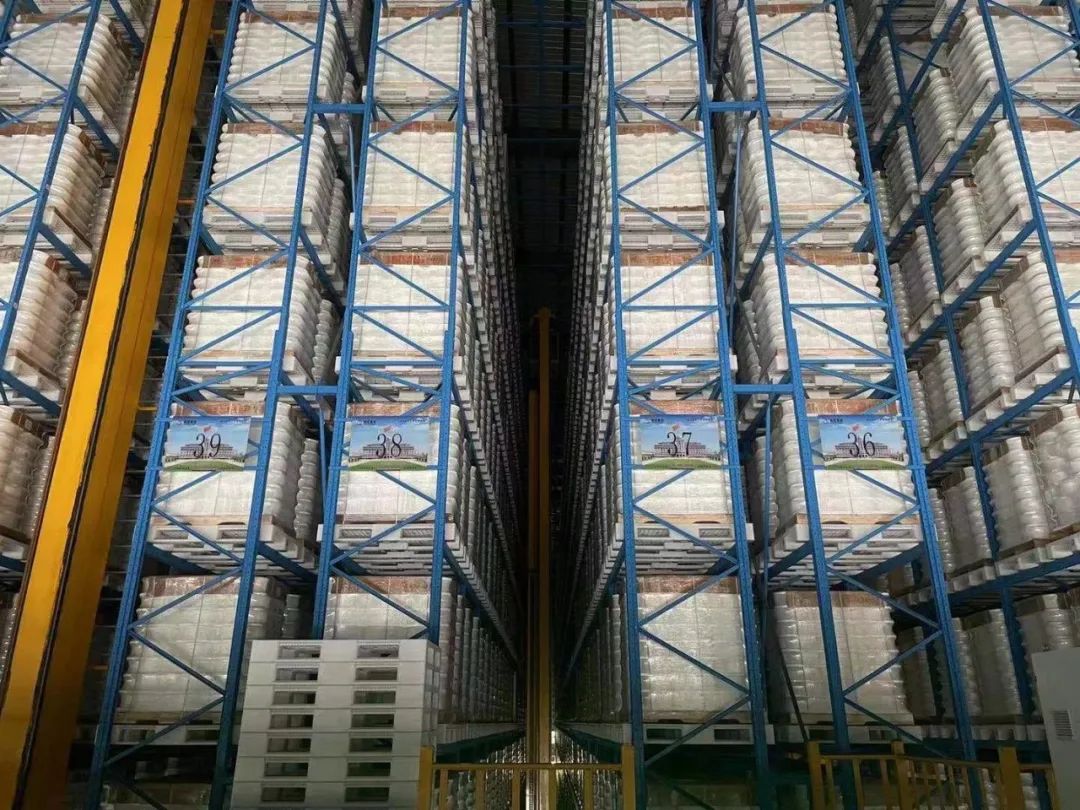

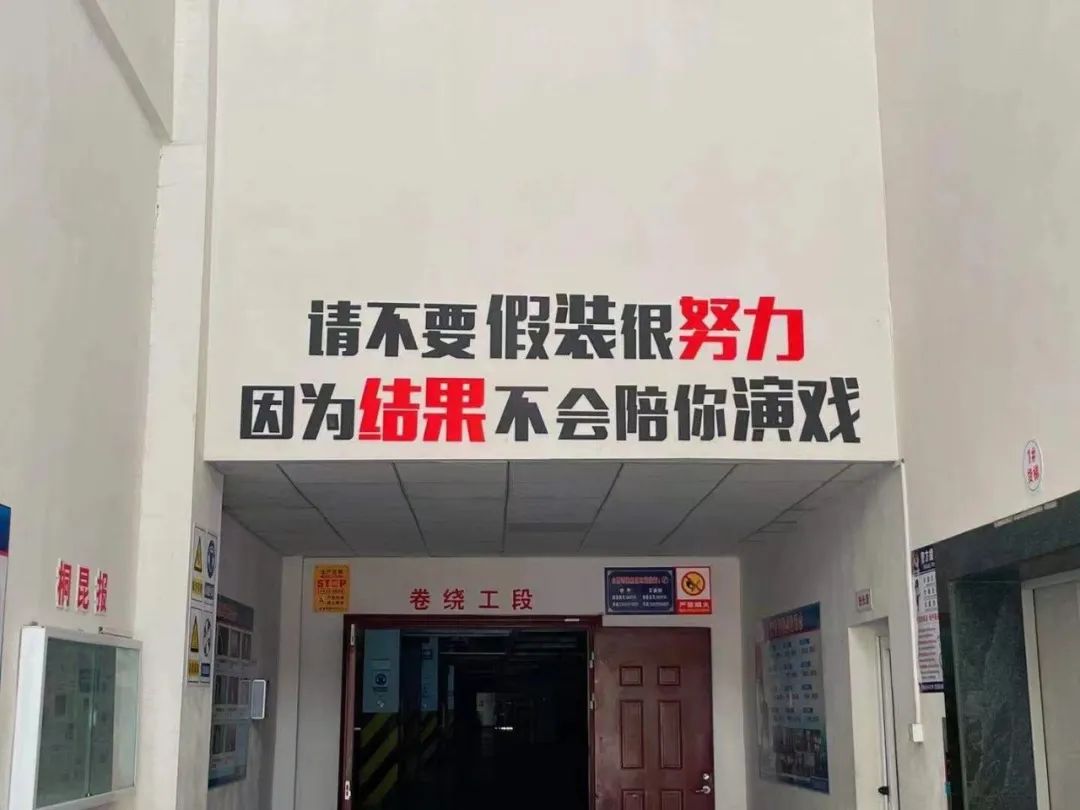

陈总讲到,遇到新技术,他不会着急跟进,而是会耐心等待。等待资产价值下跌,不会估值过高;寻找技术壁垒,不会在短期内被人攻破。他的另一个特点是,上基础设施敢于花钱,但运转起来特别重视控制成本。重资产未必是负担,重资产用得好,就能产生持续的收入。

桐昆的退休员工住小别墅,志得意满;很多管理层都是从基层提拔上来的;在职的桐昆员工有不少都是本乡人,对自己的生活也很满意。忽然意识到,我在桐乡看到了“美国梦”。哈佛大学教授普特南写过一本《我们的孩子》,里面讲到,美国人的黄金时代是在20世纪五六十年代。一个高中毕业的美国人,在当地找到一个工厂当工人,就能获得稳定的收入,实现买房、买车、送孩子上大学的“美国梦”。在桐昆工作的桐乡人,买房买车不成问题,工作稳定,收入还行,这不就是当年的“美国梦”?坐上船、坐对船,对一个个人来说,是多么重要啊。

为什么桐昆能穿越周期呢?可能跟行业有关。上游的石油、炼油行业波动性较大,下游的服装、面料行业波动性也较大。化纤处在中游,可以更从容,观察到上下游的波动,自己预作准备,时间还够。

下一步:桐乡的化纤巨头大体在做两件事情,一是产业链延伸,桐昆已经延伸到PX,自己开发了油剂,新凤鸣延伸到了PTA。两家均在做智能制造。新凤鸣更关注5G应用,桐昆在和联想合作,主要想打通数据、方便全局调度,看似更务实一些。

一点联想:各个行业的时钟不一样。这让我联想到麦兜电影里的一个情节:麦兜的祖先麦仲肥发明了一个大钟,每一年才走一秒。看起来这个大钟不走了,停了,其实它正有条不紊地按照自己的节奏在运转。

桐昆这样的制造业看似很无聊,但更容易活下去。别的行业看起来很时尚,但火得快,死得快。别的企业会跟桐昆说“我比你新潮”,桐昆说“我能活下去”;别的企业说“我比你更赚钱”,桐昆说“我能活下去”;别的企业说“我跑得更快”,桐昆说“我能活下去”。

点击阅读原文,有惊喜哦~

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号