关汉卿有一首曲:“南亩耕,东山卧,世态人情经历多。闲将往事思量过:贤的是他,愚的是我,争什么?”这种力求低调的姿态,能帮助我们避免很多无谓的争吵,求得内心的安宁,但还没有到触动我们灵魂的地步。罗素说:我是不会为信仰而献身的,因为我信仰的可能是错的。这才是一种真诚无畏的人生态度。人人都可能有错,我们自己更可能有错。当你格外理直气壮的时候,尤其需要暗自警醒。气壮的很可能并不理直,真理是低声自语,反复掂量,犹豫不决的。

人非圣贤,孰能无错。是啊,这话不错。不过,犯错误的都是他们。错不在我。

美国入侵伊拉克,是一个彻头彻尾的错误。美国声称萨达姆拥有大规模杀伤性武器,最后掘地三尺也找不到证据。美国声称萨达姆和基地组织有联系,基地组织在一旁窃笑。在美国人的想象中,伊拉克人民会箪食壶浆,以迎王师,但美国士兵遇到的是垃圾炸弹和人体炸弹。即使朝野上下都要求小布什总统承认自己的错误,但他仍然坚持:“我比任何时候都更加确信,我当时做出的决策是正确的。”如果逼问得再紧一些,他会说,一定是有人出错了,他们给了我错误的情报。

撒谎是一回事,自我辩解是另一回事。人们不仅会编造各种谎言欺骗同类,还会编造各种借口欺骗自己。心理学家认为,导致我们努力地为自我辩护的心理机制是认知失调:当事实和我们的信念不一致的时候,我们宁可相信自己的信念。人只相信自己愿意相信的东西。这种自我辩护机制维系着我们的自信、自尊和社会认同。

半个世纪以前,一位年轻的社会心理学家潜入某个极端宗教组织的内部。这一宗教组织声称,当年12月21日就是世界末日。12月20日晚上,忠诚的信徒们会被一架从天而降的飞碟接走,整个世界随之将被毁灭。很多人相信了这一预言,有的信徒把工作、家庭、财产都放弃了,就等着世界末日的到来。到了12月20日午夜,什么都没有发生。风在树梢,月在中天,连飞碟的影子都看不到。到了凌晨2点,还是什么都没有发生。谎言彻底破产了,怎么收场?凌晨4点45分,这个极端宗教组织的领导人,一位叫科琪的女士,向信徒们发表了讲话。她说,正是因为她和她的信徒们的虔诚,感动了上帝,世界因此被救赎了。信徒们会相信这一番扯淡的话吗?他们信了。在这之前,他们认为只要自己相信科琪的教义就够了,在这之后,他们开始拉着街上的行人,告诉大家,是他们拯救了世界,要求别人也参加这个宗教组织。

社会心理学家丹尼尔•吉尔伯特在《哈佛幸福课》里举过一个例子。在影片《卡萨布兰卡》的结尾,伊尔莎(英格丽•褒曼饰演)在丈夫和情人之间难以取舍,柔肠寸断。她最后选择和丈夫离开卡萨布兰卡。她的情人里克(汉弗莱•鲍嘉饰演)悲伤地说:“这种遗憾或许不在今天,不在明天,但你会在余生中感受到它。”会是这样吗?不会的。褒曼做出哪一种选择并不重要,重要的是,不管她做出哪种选择,她都会用自己的余生,为自己做出的这种选择进行辩护,同时会寻找理由,为自己没有做出另一种选择感到庆幸。

这是一种正常的自我防卫。我们总不能一辈子活在自我纠结之中。尤其是,我们为自己的选择付出的代价越大,就越难以从中自拔。政治家们深谙这种微妙的人性。美国著名政治评论家,电视节目主持人Chris Matthews在《硬球:政治是这样玩的》一书中讲到,很多政治家明白,与其给别人恩惠,不如让别人给自己恩惠,越是往别人索取,别人越会对你忠诚。这听起来很不可思议,但实际上非常管用。假如你为一个政治家投了票,捐了钱,要是他失败了,那证明你是个傻蛋。要是他成功了,那证明你有远见。所以你会拼命地认同你挑选的那个政治家。我们心目中都有自己喜欢的公众人物,歌星、影星、作家、企业家等等,要是他或她出了问题,犯了错误,你会比他或她自己都更难以接受这一事实。为什么韩寒受到攻击的时候,粉丝们会跳出来为他辩护,其实他们不是为韩寒辩护,他们是在为自己的选择、自己的信念辩护。人的荒诞之处,在于终其一生,都在努力证明自己是不荒诞的。

如果你打算买一辆车,你是咨询已经买了车的朋友,还是没有买车的朋友呢?买了车的朋友很可能会卖力地向你证明,他买的车是最划算的。那个没有买车,和你一样犹豫不定的朋友,才有可能提供更客观的评价。同样是入党,如果是随便填个表、组织上找你谈个话,就能成为党员,或者是必须要变卖家产、和旧家庭划清界限、把你的一生都奉献给党,哪一种会让你更忠诚?

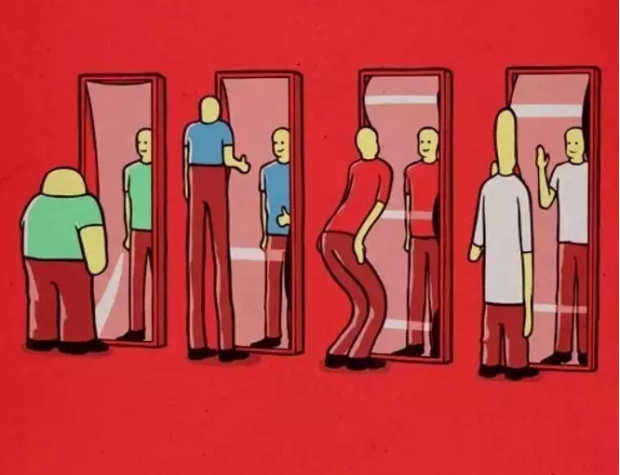

为什么我们难以克服自我辩护呢?当我们的内心迟疑不定的时候,会借助于内省,但这种内省往往难以察觉我们认知上的盲点。这和信息不对称有关。你对自己的信息了解更多。你为什么会这样做而非那样做呢?你可以找出各种不同的证据,为自己不同的选择辩护,证明你所做的都是合宜的。为什么你会迟到呢?因为今天交通管制了,因为早上孩子不肯起床,因为闹钟的电池没电了,没有到点响铃。但是,如果别人迟到了,你会怎么想呢?你并不知道他们的切身处境,所以,你会想,一定是因为这家伙太懒了,朽木不可雕也。解释自己的行为时,我们强调情境。解释别人的行为时,我们强调本质。推而广之,我们对自己身边的人更加熟悉,而对其他的社会群体(别的部落、别的阶层、别的种族等)相对陌生,因此,我们容易缩小自己部落内部的成员的差异,同时夸大不同的部落之间的差异。

我们的记忆会进一步强化自我辩护。记忆不是留声机或胶带,能够如实地把曾经发生的事情记录下来。我们的记忆会不断篡改事实。还记得奥威尔在《1984》里讲的“真理部”吧。真理部就是谎言部,真理部对历史的描述会不断地根据现在的立场随意修改。社会心理学家安东尼•格林沃德说,自我易于被“极权主义自我”所控制,“极权主义自我”会无情地毁灭那些自我不愿意接受的信息,永远站在胜利者的角度重新书写历史。我们会不由自主地拔高自己,贬低对手。大部分人的记忆都有自我夸大的成分。我们记得的做爱次数往往比实际的要多,我们记得的自己做的善事往往比实际的要少,我们记得的自己的孩子学会说话、走路的时间往往比实际的要早,我们记得的自己犯过的错误几乎被清零。当我们做过的事情和自我形象有冲突的时候,记忆和自尊就会被同时召唤过来问话。尼采说过:“‘我确实那样做过。’我的记忆说。‘我不可能那样做。’我的自尊犹豫不定地说。最终,我的记忆屈服了。”

我们不仅会改写记忆,还会无中生有地创造记忆。有一段时期,精神分析法非常流行,心理治疗师喜欢诱导病人,回忆自己小时候有没有受过性侵犯。奇怪的事情发生了,在不断的诱导之下,很多病人都能“记忆”起来自己小的时候是如何受到迫害的,被老师迫害,被亲友迫害,甚至被父母迫害。无数冤案由此而生。人们为什么要这样做呢?这迎合了人们内心深处的想法:错不在我。我的失败、我的错误,都可以归结为别人,归结为我的父母,归结为我那可怜的悲惨童年。一旦人形成了偏见,再想纠正这种偏见是非常困难的。著名的大法官小奥利弗•温德尔•霍姆斯曾经说过:“去教育一个固执己见的人,就像用光线去照射瞳孔----它会自动缩小。”

自我辩护带来的危害是惊人的。早在1932年,耶鲁大学一位法学教授埃德温•鲍查得就写过一本《冤案:65起真实的误判》。有的谋杀案,过了几年,被害人突然又现身了,活得好好的。DNA测试在司法中运用之后,也挽救了很多无辜的囚犯。家庭生活中的自我辩护可能变成婚姻的杀手。一开始是各说各的理,但当自我辩护不断地强化,到了夫妻之间互相蔑视的地步,就距离婚姻的破裂不远了。最为有害的是自我辩护会加剧人们之间的仇恨,并种下冲突和仇恨的种子。有的企业会开设所谓的“心理治疗室”,在里面放上画着老板头像的沙袋和拳击手套,好让工人们发泄对老板的不满。这种做法的理论支持是,如果给工人们发泄的机会,他们就会忘记对老板的不满。恰恰相反,人们总是要为自己的行为寻找动机和理由,他们越是发泄对老板的不满,越是要说服自己,这样做是正当、合理的。他们的怨气不会轻松地撒掉,而是会不断地自我强化。民族之间的仇恨也一样。这种仇恨很难化解。受害者会寻找机会报复,这种报复又会让以前的加害者减少自己的罪恶感,并低估自己以前罪行的伤害程度,这种拒不认错的态度反过来又会刺激受害者觉醒,由此陷入无休止的恶性循环。从这一角度来看,南非的种族和解是一个极其少见的特例。尽管南非并没有变成天堂,但至少避免了一场流血战争。要想结束战争,必须和自己的敌人和解。

怎样避免自我辩护给我们带来的不必要的伤害呢?从自己来说,我们需要时刻提醒自己,犯错误的不都是他们,很可能是我们自己。圣经上讲:“为什么看见你弟兄眼中有刺,却看不到自己眼中有梁呢?”孔子说:“君子之过也,如日月之食焉。过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”从整个社会来说,我们需要警惕各种求全责备的戾气,允许别人犯错,到达成功的捷径就是不断“试错”。停止无端的指责和刻意的丑化,给予鼓励,给予耐心的等待,最终,我们在历史上犯下的错误,终究会被承认的。

【作者注】

本文取材于卡罗尔•塔夫里斯(Carol Tavris)和艾略特•阿伦森(Elliot Aronson)的《错不在我》。英文书名为:Mistakes Were Made (but not by me)。中信出版社有中译本。Tavris是加州大学洛杉矶分校的心理学教授,在社会心理学、女权主义等领域著述很多。Aronson是美国最著名的心理学家之一。他提出过Jigsaw教学法,强调以团队学习打破学生之间的竞争和隔膜。他的新书《社会动物》亦已有中译本。

原文发表于FT中文网作者专栏

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号